“心情不好?吃点甜的吧~”这大概是在安抚难过的朋友时,经常出现的话。

“生活那么苦,只有甜食能给人带来快乐。”文艺青年对甜食的看法,更是饱含人生哲理。

但是你有没有想过,好吃的东西那么多,为什么会偏偏选择甜食呢?糖真的能给人带来快乐吗?

一、糖,为何让我们如此着迷?

提起糖,你会想到什么?甜蜜、愉悦,还是诱惑?

甜味,似乎是很多人的软肋。

身体、大脑的运转需要能量,糖是供应能量最直接的来源之一,这让糖直接与“愉悦”和“能量”挂钩。

只要我们看到了甜品,大脑就会分泌“多巴胺”,让我们产生愉悦和满足感。

当我们把甜品吃进嘴里,味蕾感受到了甜味,大脑就会分泌“内啡肽”,这种类似鸦片的物质,会让我们产生快感。

很可惜,这种感觉持续的时间不长,胰岛素就会控制我们的血糖下降,让身体开始储存能量。

糖带来的快乐让人意犹未尽,因此,大脑会控制你的嘴巴,让你摄入更多的糖,根本停不下来。

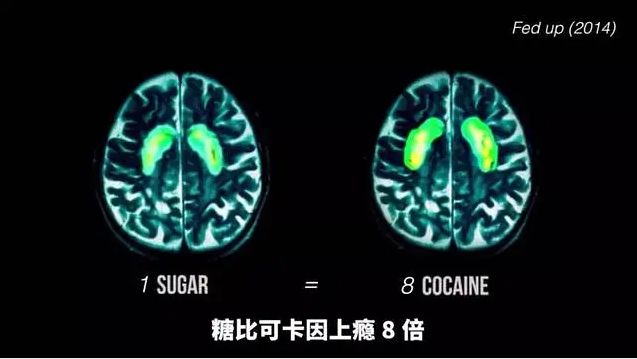

在纪录片《甜蜜的负担》里,研究人员就做过一个关于“糖上瘾”的实验。

实验室找来了43只小白鼠,先让它们可卡因上瘾,之后再让白鼠喝糖水。实验结束后,有40只小白鼠都产生了“糖上瘾”的症状。

纪录片《甜蜜的负担》

研究表明,糖就像毒品一样,会使大脑兴奋。事实上,糖比可卡因容易成瘾8倍。

正因糖有如此大的“魔力”,许多孩子见到糖就挪不动步,只要不给就会大哭大闹。还有许多人把甜甜的奶茶当做“续命水”,一天不喝就浑身没劲。

二、关于糖,很多人不知道这3个真相

即便如此,很多人也不会把爱吃糖当回事。糖吃多了,不就是变胖而已嘛。

实际上,糖的危害远不止如此。

全球权威科研期刊《自然》曾发表过一篇关于糖的研究论文,叫《砂糖的毒性真相》。

研究者统计,糖摄入过量造成的肥胖症、糖尿病、心脏病和肝病等疾病在全球持续高发,每年间接导致全球约 3500 万人死亡。

那少吃点行不行?即使喝一瓶 600 mL的含糖饮料,也可能对身体造成损伤。

心血管领域权威期刊ATVB研究发现,喝完600mL含糖饮料后,受试者的微血管功能及大血管内皮功能受损,这可能是血糖升高引起的身体受损。

吃糖的危害实在太多了,连国家都看不下去,要减少孩子的糖摄量。

今年1月31日,国家卫健委指出,将开展“减糖”专项行动。中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食,食堂减少含糖饮料和高糖食品供应。

说到这,很多人可能会悄悄松口气,想:“还好我平时不怎么吃糖......”

实际上,你可能没有直接吃白糖、红糖、冰糖等,而是在吃“隐形糖”(也叫“游离糖”)。

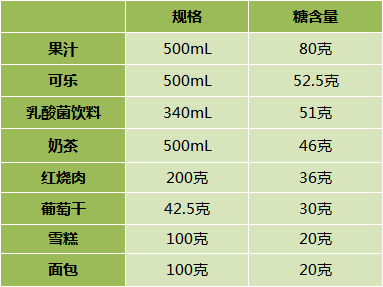

下面这些常见的食物中,都暗含了很多“隐形糖”。我们在不知情的情况下,把它们一口一口吃进肚子里。

常见食物的游离糖含量

来源:范志红《中国食品报》

特别需要注意的是纯果汁、乳酸菌饮料等,这些号称“零脂肪”、“粗纤维”,被我们当做健康食品的饮料,同样存在高糖分的问题。

所以并不是不吃糖,糖的摄入量就会低。

那西瓜、葡萄这些吃起来很甜的水果,是不是也不能吃了?

大家不用过于担心。有些水果很甜,但含糖量并不高。像西瓜、葡萄等水果的含糖量都不超过10%,比奶茶中的糖少多了。

另外,这些天然食物中的糖对身体是有益的,可以放心吃。我们真正需要控制的,是精加工的含糖食物,比如蛋糕、奶茶等。

号称“无糖”食品,是不是真正无糖?

近些年,不少商家推出了“无糖”食品或饮料,如无糖可乐、无糖饼干,这些食品里是不是真的无糖呢?

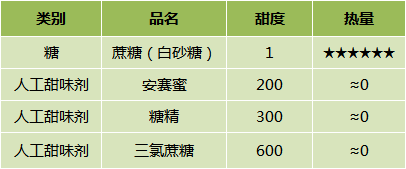

是的,这些无糖食品是真的没有加糖。但是他们为了迎合大众口味,加了阿斯巴甜、安赛蜜、蔗糖素等甜味剂。

这些甜味剂热量低甚至无热量,对血糖影响小,而且甜度接近普通蔗糖的上百倍。

(甜度:以0.5%的蔗糖溶液作为参照物;

热量:甜味剂热量一般忽略不计。)

不过,选择代糖食品,也并不是一个健康的决定。

研究发现,甜味剂会扰乱我们的肠道菌群,影响葡萄糖代谢,使我们的血糖升高。血糖升高可能随之带来肾炎、糖尿病、神经损伤等疾病。

所以,控制我们“隐形糖”和“代糖”的摄入量,已是当务之急。

三、怎么控制「隐形糖」的摄入量?

生活中常见的食物里,有很多看不出的“隐形糖”,让我们在不知不觉中摄入。

学会看食物营养成分表和配料表,能帮助你揪出食物中的隐形糖,让你吃的更健康。

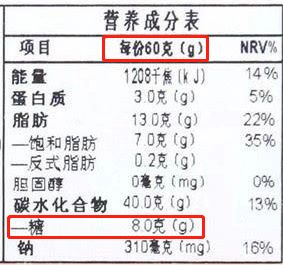

我们在选购食物时,可以通过看食物营养成分表来了解食物的营养含量和成分。

市面上某款标榜“不添加蔗糖”的饼干营养成分表

很多商品在推销时,会标榜“不添加蔗糖”,让你产生不含糖的误解,其实它可能添加的是麦芽糖、果糖......再看看营养成分表,糖的含量能达到8g/60g。

《中国居民膳食指南》建议,每天摄入的游离糖不超过 50g,最好控制在 25g 以下。这款饼干只要摄入375g,你当天的糖摄量就超标了。

食物配料表是指在食品的加工或制造过程中使用的,并在产品中存在的物质。

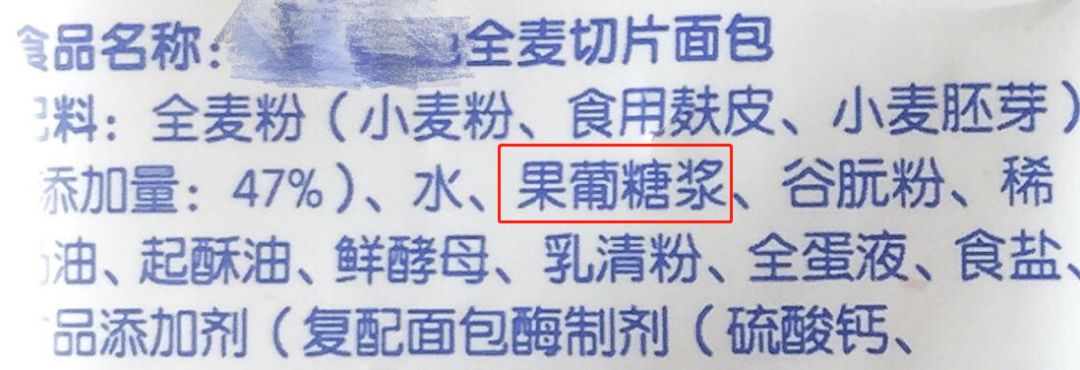

很多你以为的健康食品,比如“全麦面包”,查看配料表就可能发现果葡糖浆赫然在列......

市面上某款全麦面包的配料表

其实,白砂糖、果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、XX糖浆......都是我们所说的隐形糖。

按照《食品安全国家标准预包装食品标签通则》,配料表是由含量由多到少的顺序递减排列的。

如果上面说的糖排在配料表的前3位,还是小心为妙,别吃太多......

虽然减糖的方式有很多,但“管住嘴”才是最好的一种。

如果我们能从日常饮食习惯下手,遵循以下4点,把每天的糖摄量控制在25g左右,也就不是什么难事。

多喝白开水,少喝饮料

直接吃水果,代替各种果汁

做饭时少添加糖做调味,最好限制在不能明显尝到甜味的程度

小心“营养麦片”和各种“糊粉”类食物,这种食物的含糖量很高

实在想吃点甜食怎么办?

总有些时候,实在心情不好,很想吃点甜食,那不如

拿去跟朋友们分享

好朋友,当然要一生一起胖

【参考文献】

1、Dhingra R, Sullivan L, Jacques PF, Wang TJ, Fox CS, Meigs JB, D'Agostino RB, Gaziano JM, Vasan RS. Soft drink consumption and risk of developing cardiometabolic risk factors and the metabolic syndrome in middle-aged adults in the community. Circulation. 2007; 116: 480–488.

2、Effects of Sugar-Sweetened Beverage Consumption on Microvascular and Macrovascular Function in a Healthy Population.Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2017;37:00-00.

3、Fowler, S. P., Williams, K., Resendez, R. G., Hunt, K. J., Hazuda, H. P., & Stern, M. P. (2008). Fueling the obesity epidemic? artificially sweetened beverage use and long-term weight gain. Obesity, 16(8), 1894.

4、http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5878/201902/b049d0f3c9b44ee48ac4c936f41cbb0e.shtml 国家卫生健康委办公厅关于印发健康口腔行动方案(2019—2025年)的通知

▍本文审核医生:

▍图片来源:soogif.com;pixabay.com;网络。如有侵权,请联系删除。