大家好,我是所长。

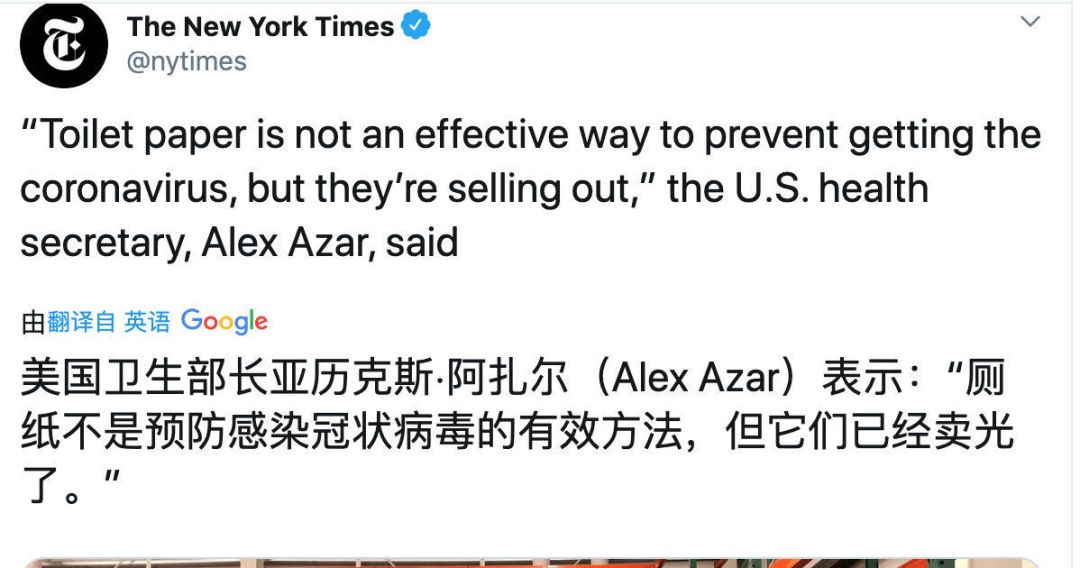

近几天,国外确诊人数已经超过了国内。「大难临头」的海外民众纷纷开始囤货,口罩、消毒水、洗手液等防疫用品已经被抢购一空。可万万没想到,国外连厕纸也瞬间脱销,令人百思不得其解。

“世上本没有厕纸危机,囤的人多了,便成了危机。”今天,所长就给大家揭秘:为什么外国人要囤厕纸?

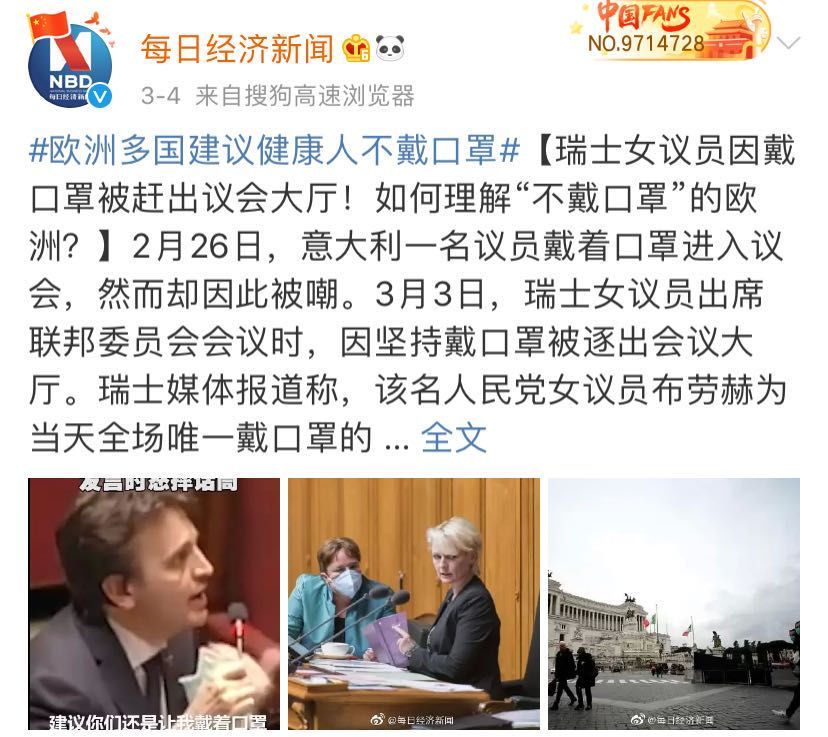

为什么不戴口罩?

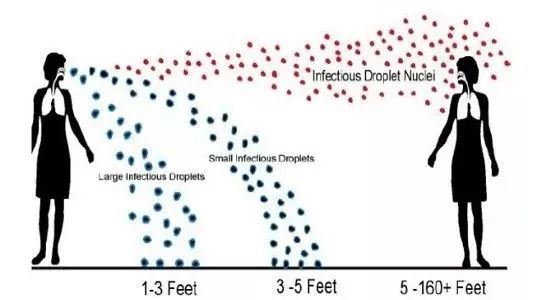

按道理,口罩才是有效隔绝病毒的防护工具,该抢的不是厕纸,应该是口罩才对。

可反观欧美人,不仅不戴口罩,还大大咧咧地上街、聚会甚至行贴面礼。

西方人不愿意戴口罩,其实很好理解,主要有主观和客观两方面原因。

从主观上看,西方文化开放,崇尚自由。在西方人眼中,戴口罩就像是戴手铐一样,是束缚自由的行为。

而且西方人自诩身强体壮、“种族优越”。在大部分人的认知中,“口罩是给病人戴的东西”,因此“我不需要戴”。

客观原因,就是国家宣传不到位。特朗普反反复复强调这次疫情只是流感,让美国人对新冠肺炎形成了错误的认知。而前阵子,美国疾控中心在接受采访时,坦然承认了“确实有死于新冠肺炎的患者被误诊为流感”。

要知道,美国的流感从2019年9月底就开始爆发了。

为什么在疫情面前国家宣传如此重要呢?

因为时间就是生命。耽误一分钟,世上或许就会多十几个人感染。抗疫最重要的就是时间。我们时时刻刻都在跟病毒博弈,跟死神抢时间。

国内疫情爆发伊始,湖北F4的瞒报、不作为,导致病毒随着春运向全国辐射出去。

人类从历史中学到的唯一教训,就是没有从历史中得到任何教训。回想17年前,SARS得以在中国肆虐的主要原因,就是公共卫生网络不透明、媒体介入尺度受限。

好在中国反应迅速,及时给出了正确答案。

抛开各国领导人的反应速度而言,社会公器的滥用也是欧美失守的重要原因。

在当今国际社会,媒体行使的公权力已经远远超出了满足民众知情权的范畴,更是上升为国家之间政治斗争的工具。

中国抗疫两个多月,国外没有采取任何防护措施。外媒仅仅是报道中国防疫的进展,有些媒体甚至对中国疫情极尽嘲讽,始终没有把重心放在对新冠病毒和新冠肺炎的科普上。

为什么疯抢厕纸?

抢购厕纸的现象最先发生在日本。

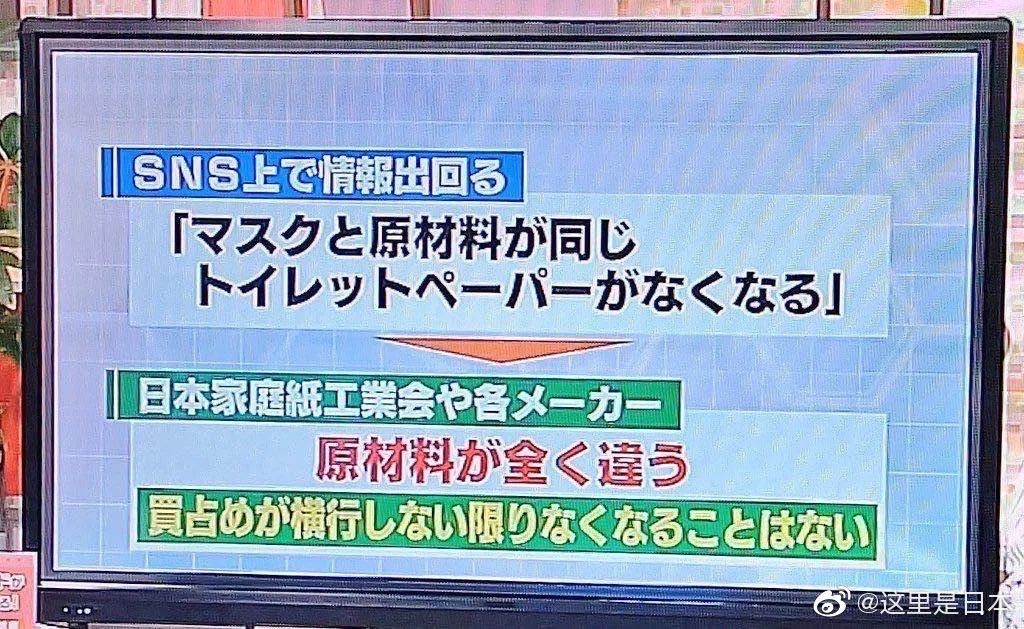

2月底,日本社交平台SNS上流传一则谣言:“由于口罩和卫生纸原材料相同,中国所有生产卫生纸的工厂都集中用于生产口罩了,不会再给日本供货。”

此消息一出,日本民众纷纷涌入超市抢购卫生纸。

当然。日本电视台很快就辟谣了,日本本土的卫生纸几乎全是国产,并非由中国提供。所以这则谣言的影响力还是有限的。那为什么日本人并没有停止抢购卫生纸呢?

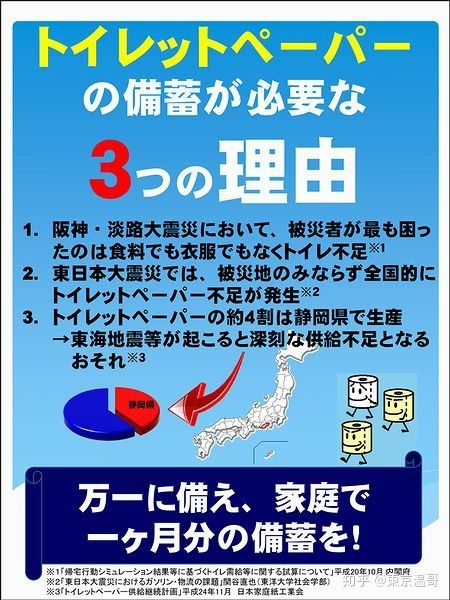

更主要的原因是前几次灾难累积下来的经验。

根据日本总务省统计局数据,日本总人口约为1.26亿,但其每年卫生纸的消耗量却达47万吨,平均每人每年要使用50卷以上的卫生纸,人均消费量稳居世界第一,是第二位美国的3倍,可谓世界公认的「卫生纸消耗大国」。

卫生纸本就是日本人重要的日常消耗品。

日本的地理位置也促成了这一消费习惯。日本属于环海岛国,处于太平洋火山地震带上,地震高发。

动不动就经历地震的日本人民,危机意识非常强烈。饱受灾难洗礼的日本人总结出了以下经验:

在日本率先做出反应之后,美国、英国、澳大利亚、加拿大居民也纷纷加入厕纸抢购行列。

如果说日本人囤厕纸是情有可原,那欧美人囤厕纸的动机是什么呢?

一是从众心理。人是群居动物,很容易受到身边人或事的影响。

社交媒体的流言,让第一波抢购厕纸的人出现,这时候,其他人哪怕不理解,心里也会犯嘀咕:“这群人肯定知道一些我还不知道的重要信息”。于是,自己也纷纷加入抢购厕纸的风潮,“别人都抢了,我也不能落下”。

况且,厕纸本身就是体积很大的东西,当原本满满当当的货架如今空空如也,想不注意都难,无形中会增加民众的恐慌——“这玩意儿是不是要缺货了”。

二是短缺心理。这种心理是由从众行为自然过渡产生的。

任何东西被哄抢,都可能造成短缺。任何短缺都可能造成短期价格上涨。「物以稀为贵」的交易法则适用于所有人。

再加上,厕纸体积大、利润低,平时销量也十分有限,仓库不会有太多储备。一旦出现抢购风潮,超市店员补货的速度远远赶不上民众抢货的速度,让人误以为厕纸供应困难。这种害怕物资短缺的心理也因此加重,形成恶性循环。

在澳大利亚,由于物资紧缺,厕纸俨然被纳入了礼品的范畴。

三是心理安慰。何以解忧,唯有囤货。

2017年《消费者研究期刊》上的一个研究显示,当人们感觉自己的生活失控时,就想买各种实用型产品——食物、纸品、清洁剂……这些产品都是在“解决问题”、“完成任务”、“满足基本需求”。而当人们买下这些东西时,就会感觉找回了一些对生活的控制感。

即使我们没有钱,但在疫情期间囤够了口罩、酒精和……厕纸,我们也是「人生赢家」。

为什么中国人不抢厕纸?

在各国人民抢厕纸的风头愈演愈烈时,不少中国网友感到迷惑:这集怎么没见过?

其实有,只是没有发生在大陆!

实际上,关于卫生纸的谣言并非日本「原创」,而是首发于中国台湾。

早在2月初,台湾媒体就有报道台湾人民抢购厕纸的行为,足足领先了日本20多天。只不过台湾人民「贵人多忘事」罢了。

紧接着,中国香港也出现了类似的迷惑行为:3人抢劫送货工,劫走600卷卫生纸。

看到这些,所长已经瞠目结舌了。

上文有说到,各国人民抢厕纸的原因各有不同,那为什么中国人不抢厕纸呢?

也不是因为我们有多聪明,就仅仅是因为它不能防病毒啊!

对于卫生纸这样的生活用品,中国人本就有日常囤货的习惯,哪怕没有疫情,家里储备的量也能用上几个月,自然没有人会冒着生命危险去超市抢厕纸。

人类的不安全感是与身俱来的,没有国籍之分。但生活习惯却有地域之分。比如日本人的纸巾需求量居全球首位,没有厕纸就好比没有网一样难过。

而对中国人而言,大敌当前,我们更关心的是如何应对。举个例子,当初福岛核泄漏时,我们忙着抢加碘盐,就是误以为“碘”可以防辐射。

到底该不该囤货?

加碘盐也好,卫生纸也罢。这种抢购风潮很难去定义,并不能单纯地视为缴「智商税」的行为。

囤货本身并不是错。我们买来是自己用,又不是高价倒卖,所以本质上并没有损害其他人的利益。但囤货的时机很重要。当所有人都聚在一起,同时争抢一个商品,带来的不良影响可想而知。

为什么不建议在特定时期大量囤货呢?

因为这种哄抢的行为,会干扰正常的市场秩序。人人都囤的表象,在很大程度上会掩盖真正的需求。

所有人都知道未雨绸缪、有备无患,可几乎每个人都是在大难临头才醒悟。要么意外来了却毫无准备,要么就是几天内大家一窝蜂买空货架,给供应链造成极大压力。

虽说灾难面前,抢购生活必需品是人类的本能。但是盲目跟风大量购买,反而会造成社会资源的浪费。就柴米油盐、常用药和卫生纸等生活日用品而言,我们平时就可以在家储存半个月左右的分量,以备不时之需。

当然。抢购风潮本质上是人类对未知的恐惧。

面对恐惧,我们更应该保持清醒的头脑,不信谣不传谣,不盲从不跟风。否则,类似的「国际闹剧」会再次上演。

END