大量公立医院或陷亏损,这些医疗服务究竟该如何自主定价?

转载

来源 : 健康界

2022-07-06 18:40:24

7618

5年前,曾有专家预言:大量公立医院将迎来亏损。如今一语成谶。 据《财经》杂志报道,国家卫健委卫生发展研究中心的一项研究成果显示,2020年1月9月,全国近9000家公立医院中,近

5年前,曾有专家预言:大量公立医院将迎来亏损。如今一语成谶。

据《财经》杂志报道,国家卫健委卫生发展研究中心的一项研究成果显示,2020年1月—9月,全国近9000家公立医院中,近4000家陷入亏损,亏损规模逾600亿元。

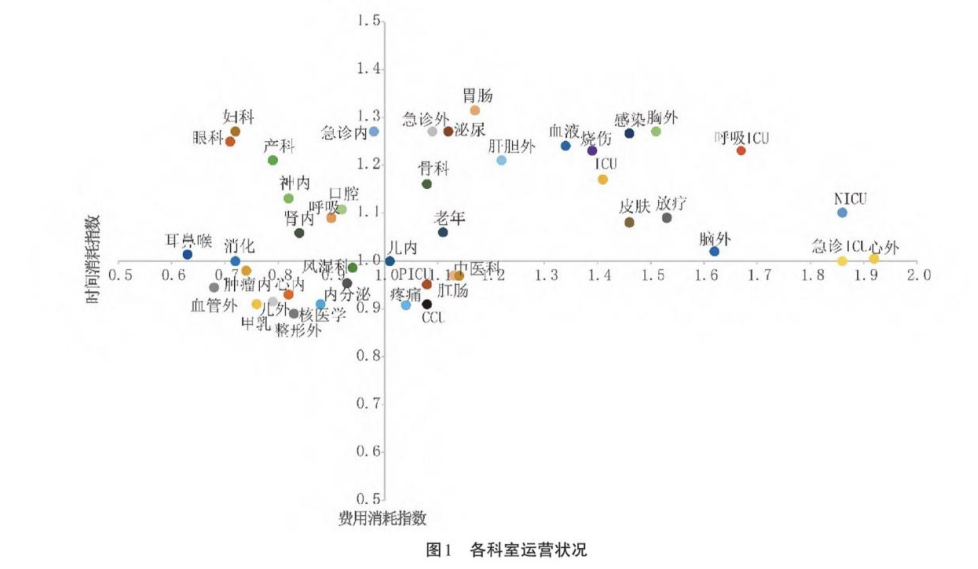

一项对江苏省某公立三甲医院2021年第一季度的运营情况进行的调研发现,该院各月医保结余均为负值,总体经济运营呈现亏损状态;与此同时,包括胃肠科、急诊外科、急诊内科、泌尿科、妇科、眼科等在内的科室均存在亏损情况。

注:位于第Ⅰ、Ⅱ象限的科室,实际产生的医疗费用超过医保结付费用,科室运营亏损。

图源:《DRG支付背景下公立医院运营管理问题与对策》

国家卫健委卫生发展研究中心研究员黄二丹表示:「按照社会医疗保险定价,医院能收支平衡就已经非常成功了,哪怕是以外科手术为主的医院,也赚不到钱。真正推进医院持续发展的『活水』在于其他费用,比如科研转化、特需医疗等。」

从诞生之初,特需医疗便因较高的价格定位,被视为公立医院的一条特殊补偿渠道。此后30年,虽然饱受存废之争,但依然于「公益」与「盈利」之间的夹缝中生长了起来。

发展至今,特需医疗的变现逻辑是什么?公立医院该如何根据市场竞争情况制定特需医疗服务的合理价格?特需医疗有违医院高质量发展方向吗?新时期下,是该以新的视角来探讨特需医疗议题了。

在北京某三甲公立医院,某主任医师专家门诊的挂号费为80元/次,其特需门诊的挂号费为500元/次。患者在普通病房住院一星期,花费不到1000元,而特需病房的费用则可能数倍不止。

价格,是区分基本医疗服务和特需医疗服务的最显著的特征。在业内看来,基本医疗服务追求「公益性」,其价格无法充分体现市场变化、医院等级差异、医疗风险以及医务人员的医疗技术服务价值;而特需医疗服务,由于肩负为医院创收的任务,并不回避经济效益,甚至在某种程度上,代表着医疗服务在市场上的「价值回归」。

特需医疗服务与基本医疗服务两者之间的价格差距,正是医疗服务市场比价关系的体现。

从最朴素的角度来理解,相对其他患者,特需医疗的患者会消耗更多的医疗资源,特别是优质医疗资源。

例如,特需门诊均由副高级以上职称医师提供诊疗服务;在病房面积上,可能需要把原来给三个人的房间分配给一个人,才能满足特需医疗的需求。

在某三甲医院的官网上,对特需医疗部的介绍是「一流的治疗、一流的护理、一流的服务」。

而在政府官方文件中,特需医疗则被解释为:根据医院现有设施条件、医师队伍、学科优势、品牌特色,在服务质量、时间、内容、环境等方面提供更优质、快捷和舒适的配套服务。

中国医院协会副会长方来英曾在中国医院院长年会上表示,特需医疗是一种资源分配方式,满足了人们多元化的选择权。同时,它也是市场作用的结果,有其规律和道理。

在他看来,特需医疗是把医疗服务中的一部分隐性要素(包括时间等机会成本)显性化,特需医疗的消费还应考虑社会生产率。

为何北京地区使用新药、新耗材、新技术的积极性高于其他地区?正是因为早出院两天,患者创造的社会价值会更高。

此外,特需医疗的价格,本身也是医院品牌溢价的表现。医院的美誉度越高,患者的就医体验越好,对特需医疗价格的接受度就越高。

「品牌强度在医疗行业中的地位,往往令患者无法拒绝,这个品牌可以创造高收益、高盈利,同时在未来具有最大的价值创造潜力。」国家卫健委DRGs专家组专家、全国高端会计人才、内蒙古自治区人民医院总会计师刘宏伟对健康界表示。

刘宏伟认为,患者愿意支付的费用是建立在患者就医满足程度的基础上,强势的医院品牌都以优质的医疗技术水平和服务理念与患者产生共鸣,与医院的财务业绩与医疗效果挂钩。

与此同时,特需医疗变现还依赖于医院的专家生成机制。

可以说,知名专家的IP化也是支撑医院变现的重要基础,事实上,「医院品牌+专家IP」已经成为特需医疗高溢价的基础支撑点,新进入的医院要占领市场,这也是重要的突破口。

国家曾在多个文件中明确,特需医疗服务实行市场调节价:

2009年11月,国家发改委、卫生部、人社部发布《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》,明确「医疗服务价格实行政府指导价和市场调节价相结合的管理方式。非营利性医疗机构提供的基本医疗服务,实行政府指导价;营利性医疗机构提供的各种医疗服务和非营利性医疗机构提供的特需医疗服务实行市场调节价」。

2016年7月,国家发改委、卫计委、人社部、财政部发布《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》,再次重申「公立医疗机构提供的特需医疗服务实行市场调节价」,同时要求,公立医疗机构严格控制特需医疗服务规模,提供特需医疗服务的比例不超过全部医疗服务的10%。

何谓「市场调节价」?通过梳理官方文件发现,全国各省市地区在跟进时,一般将「市场调节价」解释为由医疗机构自主制定,并根据市场情况调整。

例如,海南省明确规定,特需医疗服务价格按成本加适当盈余,同时兼顾市场供求情况的定价原则,由医疗机构自主确定,实行事前审核备案和公示制度,备案价格一经确定,一年内不得随意变动。

但对公立医院而言,自主确定特需医疗的价格体系并不容易。

浙江大学医学院附属第二医院(下称「浙大二院」)医保办主任林敏向健康界介绍,「浙大二院在制定和调整特需医疗服务项目价格之前,首先要进行成本测算,测算后的价格经财务科人员审核、医保办物价专职物价员审核后,还要再过医院的物价管理委员会,最后过院务会。」

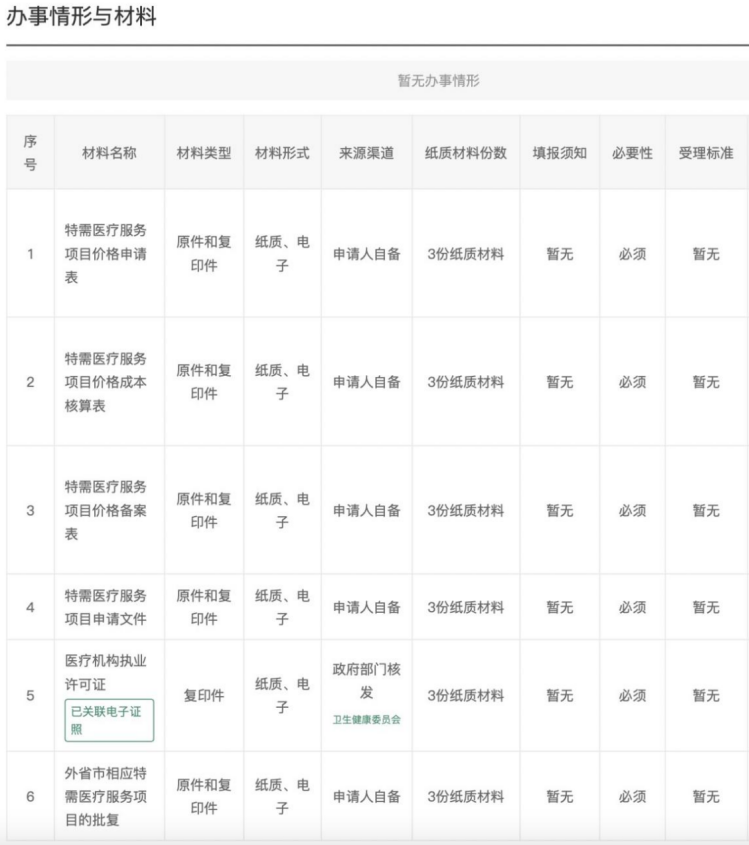

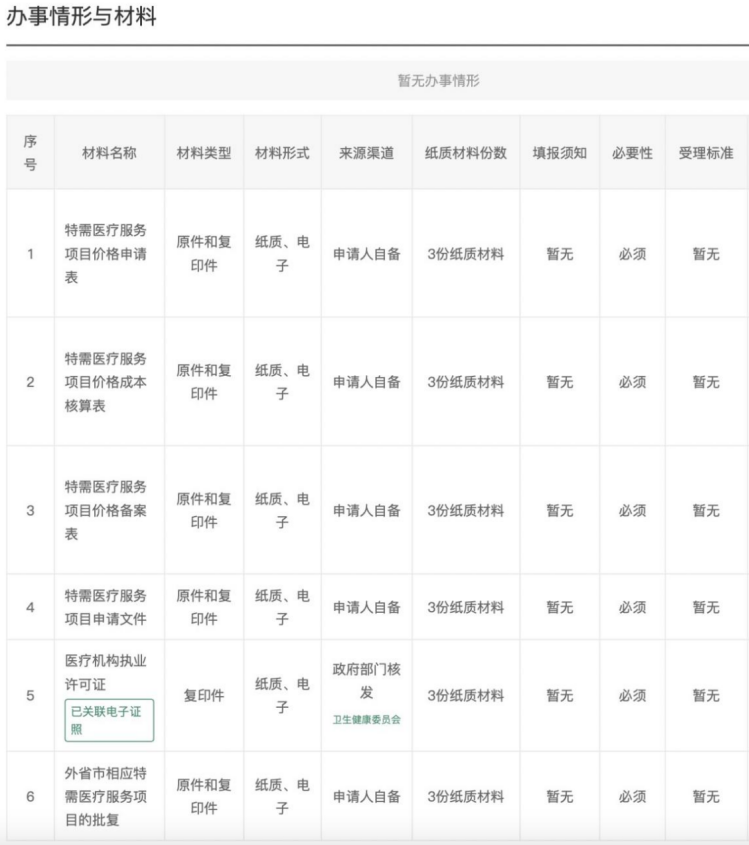

而在海南、湖南、内蒙古自治区等地,公立医疗机构申请开展特需医疗服务,亦需向主管部门提交成本核算表。

图:内蒙古政务服务网上特需医疗服务项目申请所需材料列表

「以成本核算为基础,同时考虑一定利润加成」,似乎已成为当前我国公立医疗机构制定特需医疗服务价格的普遍操作手法。而医疗服务项目的成本,通常包括医用卫生材料、人工成本、固定资产折旧、其他费用(例如医院管理费用等)。

这就涉及到一个根本问题——成本核算是否能准确反映医院的实际成本消耗?

「无论是传统成本核算法还是作业成本核算法,成本和费用都需要进行分摊,只要是分摊,就是不准确的。」刘宏伟对健康界表示,成本分摊的基础是假设每一个产品或服务都消耗各种资源,但实际上不同的产品和服务消耗的资源是不同的。

有时,即使同一类产品和服务的成本也是不同的,比如门诊彩超和住院彩超,由于作业单位及流程不同,项目成本是不一样的。

另有研究者指出,医院在提供成本测算数据时,是以现行医院理想费用开支为测算基础的,但现行财务核算无法提供与收入对应的精细化的数据,无法考虑服务项目的变化影响,更无法进一步考虑与基本医疗服务的差别和衔接问题。

进一步的问题是:不同医院之间无法比较,特需医疗服务价格的市场竞争机制无法实际产生作用。

即使因为医院声誉等原因一定程度上存在价格竞争,医院管理层和政府监管机构都难以判断,价格变化是否真的体现了医生劳动价值和医院投入(医院声誉往往与科研投入间接相关,但不直接产生收益)?

刘宏伟认为,医院管理者要消除这样的误区:成本加上利润就应该是价格。

「实际上,在市场中『合理的利润』是不存在的,医院自主定价的原则,应该从最终收费价格倒推,来决定各个服务项目的成本。」

刘宏伟解释道,成本只是价格制定的一个要素,而不是决定性因素,需求和客户体验才是价格的决定性因素。

「成本再高,有人买单就是低成本;成本再低,没人买单就是高成本,是价格决定成本,而不是成本决定价格。」

刘宏伟强调,特需医疗服务的价格是由购买者决定,而不是由提供者决定的,购买者只关心自己的成本而不关心提供者的成本。「很多企业成本核算很详细,每一个产品的定价都大于成本,但最后亏损的比比皆是。」

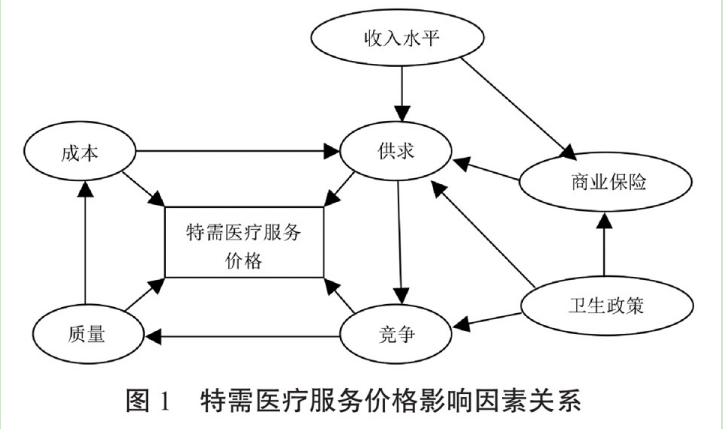

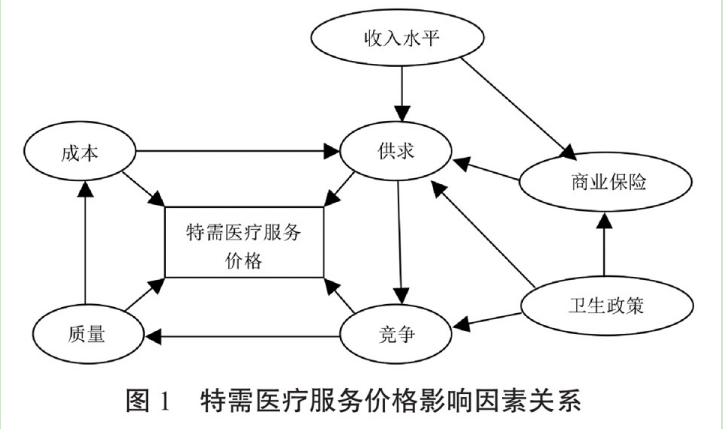

图源:《公立医院特需医疗服务价格的影响因素及其关系探讨》

事实上,当一个国家在医疗服务中面临着医疗服务价格和成本上升的压力时,常常采取的办法就是削减或控制给医院的支付额,把降低成本的任务交给医院院长,因为医保付款减少而医院不去控制成本,就会直接影响自身的财务业绩和财务回报,影响医院的生存和发展。

在一位不愿意实名的医疗营销专家看来,成本和法规是制定价格的底线,竞争程度和保险支付是价格的重要影响因素,而决定性要素则是客户价值与与价格敏感度。

从这个角度来看,价格并不是成本+利润,而是用户愿意为服务支付的价值。这意味着特需医疗提供给患者的不仅仅是功能效益,还包括心理效益。

对一些患者来说,由于心理效益的介入,导致他们对特需服务的价格不敏感,愿意承受高溢价。

那么,一味的高价可取吗?或者说,高价格就一定能获取高利润吗?

刘宏伟表示,特需医疗服务利润取决于单位利润和接受特需服务患者人数,价格高会提高单位利润,却有可能减少接受特需服务患者人数。合理的定价是接受特需医疗服务患者人数不减,或者小幅下滑。

如果定价后接受特需医疗服务患者人数下滑,造成医院收入减少或者亏损,这个定价就是不合理的,需要重新调整。