在医界,流传着一句话:一切不包含胃肠镜的体检都是耍流氓。

在消化界,也有一句话:其实幸福离我们很近,近到只有一条胃肠镜的距离。

听起来很美,细想更有道理,天知道医生们要看过多少生死故事,才能有这样的感悟。

没错,今天小编要说的,就是胃肠镜检查!

如今,胃肠镜检查越来越普及,40-60岁人群是筛查的主流。

但是,60岁以上老人家往往疏于检查,通常都是有症状了才会想到就医。

今年62岁的老郭,去年体检做胃镜时,发现十二指肠降部隆起。一听到“隆起”,本身也是从医的老郭就开始发愁:虽然原发性十二指肠恶性肿瘤的发病率仅为0.035-0.048%,但老郭还是想“一刀切”了,一劳永逸!

食物从口腔进到身体时,会先经过食道、胃、再经过小肠、大肠,而十二指肠属于小肠的第一部分(另外两部分是空肠和回肠)。为什么会被叫做十二指肠呢?因为十二指肠的长度和十二根手指并起来时一样长,所以被命名为十二指肠。

奈何十二指肠的内镜治疗难度太大——

正因如此,

老郭的情况当地医院无人敢接。

朋友们也纷纷劝老郭,不过就是个“隆起”,别自己吓自己!

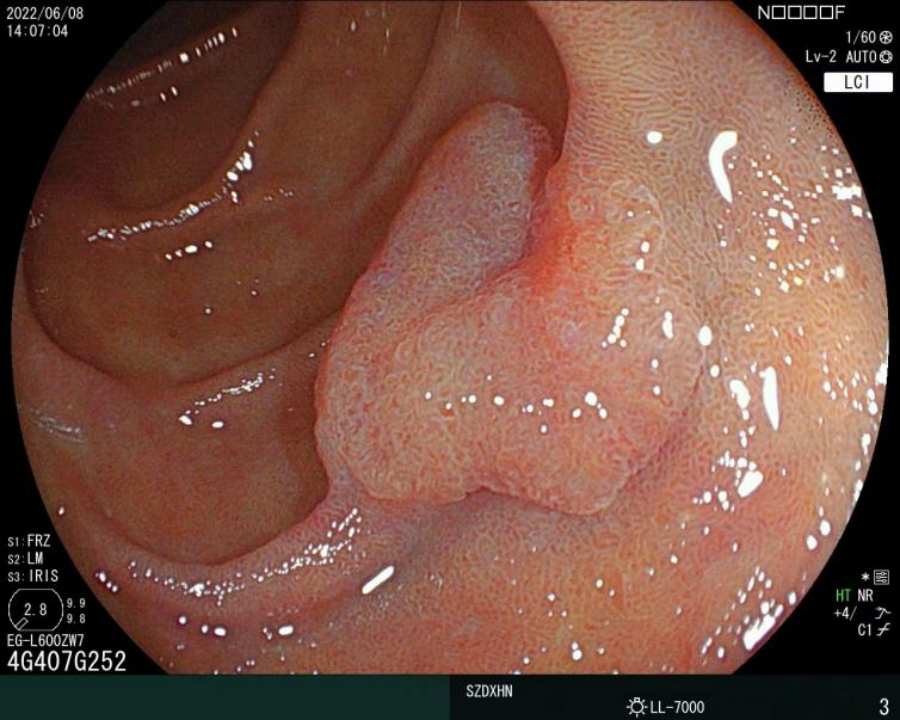

图说:十二指肠降部肿物

时隔半年,也就是今年3月,老郭再次复查胃镜,十二指肠降部隆起肿物大致和半年前一样。但这“隆起”就像颗定时炸弹,什么时候癌变都不知道,老郭再也忍不住了,切除肿块的心越发强烈。

终于,经过多方打听,老郭决定不远千里从内蒙赤峰市来到深圳大学附属华南医院消化内科找“眼尖手稳细节控”的内镜专家——黄思霖主任!

值得庆幸的是,黄思霖主任结合老郭的镜下表现,考虑为腺瘤,大小约在1-2cm,无肿瘤转移,因此决定利用ESD(内镜下黏膜下层剥离术)解决老郭的心头大患。

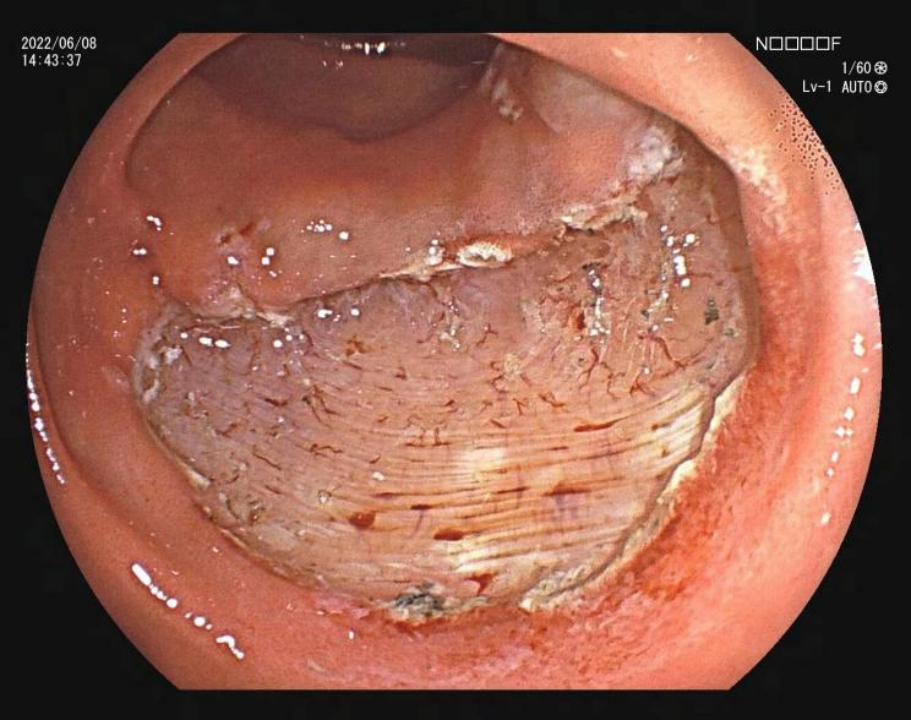

“我们通过ESD技术,把肿瘤所在的区域,包括局部正常的黏膜、黏膜下层组织一起剥离,保留了肌肉,这样既能保证早期肿瘤切除得够彻底,也不损伤十二指肠的功能,切除后,会在十二指肠的表面留下一个“人工溃疡”,后续就把它当成消化性溃疡服药治疗就好了。”

——深圳大学附属华南医院消化内科副主任医师黄思霖

内镜下黏膜剥离术(Endoscopic submucosal dissection ESD)是国内外消化内科领先的高难度内镜下手术之一,只有水平高的医生才能把肿瘤完整剥离,手术难度高,风险大——

十二指肠ESD的穿孔率极高,为14.3-22.2%,分为术中穿孔和术后的迟发穿孔;

术中穿孔大多源于内镜的不稳定性、纤维化的存在;

迟发穿孔可能源于术中的过度电凝止血、肌层损伤、胰液胆汁的暴露。

主刀医生必须在内镜下找到肿瘤和正常肠壁之间的分界,然后一点一点把肿瘤剥掉。

这个过程就好比把猪肉的红白肉分开,并且得非常干净,不能有一丝残留,不能破坏肠壁,以降低肿瘤复发的可能性。

这是一块硬骨头,也是一个挑战,是对医生技术和耐力的双重考验。

在麻醉科的密切配合下,手术如期进行。黄思霖主任通过内镜操作,小心翼翼从患者食管入口进入胃部,精准找到在十二指肠中毫不起眼的一处凸起。黄思霖把握着内镜,缩小放大自如,在厚度3mm左右的十二指肠壁精细剥离,不到半小时,肿块完整剥离,肌层无损伤、无穿孔、无活动性出血!

就这样,老郭逃过一劫,看起来云淡风轻,其实还挺险的,术后病理提示:绒毛管状腺瘤,局灶高级别上皮内瘤变!

历时半小时的ESD手术,成功阻断了肿瘤恶变的进展,避免了外科手术更大的创伤。老郭历时9个月的沉重心理负担也终于落地,术后,只需要耐心地等待手术的地方长好就好了。

其实,像老郭这样“意外”患癌的病人,在消化道肿瘤中,并不少见。

我国是消化道疾病和肿瘤高发国家,发病率和死亡率居高不下,其中食管癌、胃癌、大肠癌是三大高发肿瘤。

悲哀的是,消化道是一个沉默的系统,不到万不得已不会发声,尤其是十二指肠肿物类型多,又多变——

1.肿瘤样病变:异位胃黏膜、Brunnerʼs腺瘤、粘液分泌性息肉、异位胰腺、Peutz-Jeghers型息肉;

2.黏膜下肿瘤:脂肪瘤、淋巴管瘤、异位胰腺、神经节性副神经瘤、恶性GIST、平滑肌肉瘤等;

3. 腺瘤,黏膜内癌

4. 类癌

5. 恶性淋巴瘤

最后,提醒每一位打工人

40岁以上,最好做一次胃肠镜

然后根据检查结果

确定多久再检查

肿瘤不是一天长成的

尽早发现,尽早处理

尽早安心啊~

消化内科是深圳大学附属华南医院的特色学科,由临床住院部、内镜中心、消化内镜培训中心等组成,成为集临床、科研和教学为一体的综合性学科体系。

科室已建成完整的医疗和护理人才队伍,学科骨干分别从南方医科大学,中山大学,四川大学、中南大学、哈尔滨医科大学等全国高校和消化疾病重点学科引进。

学科已形成消化内镜介入诊疗、消化道早癌微创诊疗、幽门螺杆菌精准诊疗,胃肠动力、炎症性肠病、肠道微生态及粪菌移植、小肠疾病、消化道出血性疾病等特色亚专科。开业初期已经拥有国内一流的设备,高水平的人才团队,以高水平的诊疗能力保障居民的健康。

来源 | 华南深医