“隐形”摄像头下,低沉的呜咽声、痛苦的叫喊声……

一阵阵传来,听得人心一颤一颤。

▲图源:soogif

剪子、刀子、在鲜血淋漓的皮肤上游走。

你敢相信,这是被搬上屏幕被5亿人围观的画面吗?

摄像头安在哪里?谁是“幕后黑手”?这能播?

能,因为这不是什么见不得人的“隐秘角落”,这是医院里的日常。

而这只“幕后黑手”,叫生活。

当病痛来袭,每一个深陷苦难里的平凡人,该如何挺过去?活下去?

▲因意外全身烧伤,换药时痛到全身发抖的小哥

01

成年人的孤独

一个人做手术

剃发器的齿轮滑过她的头皮,乌黑的发丝一簇簇掉落。

凹陷下去的左半边脑袋,慢慢裸露出来。

被“虐”得体无完肤的左半边头皮,触目惊心。

深圳市第二人民医院烧伤整形科病房里,医生拿着剃刀,帮一个小姐姐剃光了头发。

因为患了脑瘤,1年内她脑部的同一个位置接受了4次全麻开颅手术,还做了多次放化疗,而放疗,会影响伤口生长,形成手术切口的皮肤放射性溃疡。

一而再再而三地,经历“九死一生”的开颅手术,被折磨到几近崩溃的她,说出了自己的心里话——

“我想上班。”

这一幕,出自医疗纪录片——

《我的白大褂2·王牌科室》

实打实的官方出品:由深圳卫健委和深圳卫视共同制作。

一共 10 集,呈现的是深圳 4 家医院的 8 个科室。

▲《我的白大褂2·王牌科室》纪录片官宣海报

主角是医生?不,镜头对准的,是每一个努力活下去的普通人。

不打鸡血,不熬鸡汤。

只是记录,记录医院里每一个平凡人的“苦难”。

有多苦?有多难?随便说1个,都能让人破防——

比如:连去医院做脑瘤手术,也是1个人。

27岁的深圳设计师小哥哥姚振强,连续几个月高强度加班后,他在深圳市第二人民医院神经外科查出脑瘤。

但阿强却表现得很淡定——

他自己办了入院。病房里,一人一包,就是他所有的家当。

当被隔壁病床家属问到怎么家里人没有来,这个27岁的大男孩笑得灿烂——

“我跟我妈打电话,没跟她说是肿瘤,怕她太担心,睡不着觉。”

一句话,戳中了无数打工人的泪点——

连生病,都不敢让爸妈知道。

而镜头下对准的每个普通人,除了患者,还有医生。

初出茅庐的青年医生,同样也要在社会的“毒打”下成长——

深圳市儿童医院胸心外科年轻医生吴文智,第一次给9个月大宝宝做心脏手术的前一个晚上,在值班室里狂练“针线活”。0.05mm的手术线,他要一把捏开,才能打结。

一开始,手感还没来,直到第4次才分开那根和头发一样细的线。为了更上手,他又沾了点水到手指头,再捏、再练。

在手术台下练习,他可以无数次捏开线,但一旦上了手术台,每一步,都不能重来。

这部纪录片,在 B 站最高评分 9.8,豆瓣评分 8.8,全网播放量近 5 亿。

节目组在每个科室里安装了64个固定的“隐形”摄像头,“窥探”着每一个成年人的脆弱和“不堪”。

每一集,都是人间真实。

对于他们来说,还能抱有希冀,还可以努力,已经是一种运气。

但生活的残酷在于——

未必每一个人都能熬过去。

02

尖叫 痛哭 退缩 死亡

512个镜头下的人间真实

轱辘、轱辘……移动病床的滚轮,疾驰在深圳市儿童医院血液肿瘤科的地板上。

不是特别响,但急促、令人不安。

躺在床上的小男孩,叫涛涛,才6岁。

在被确诊为原发性噬血细胞综合征后,他接受了造血干细胞移植。

移植手术后,涛涛出现了严重的并发症,多种脏器功能衰竭。

眼睁睁看着儿子被推进PICU,门外的妈妈双手环抱住自己,看着涛涛消失在自己视线中,远远地、哽咽着说了一句——

“别怕,妈妈在外面等你”。

然后,退出门外,看着PICU的自动门缓缓关上,转过身,抬起手,擦去泪水。

她能做的,仅此而已。

每一个站在这扇门外的父母,最怕的,是自己的孩子,有去无回。

进入PICU的第5天,涛涛终于等到了爸爸妈妈探视的机会。

他躺在床上,身上插着各种管子,身子虚弱得动弹不得。

当妈妈俯下身,靠在他床边,哽咽说出那句——

“弟弟,妈妈来看你了,爸爸也来了”。

他努力侧过头,使劲伸出盖在被子里的小手,泪流满面的妈妈握住他的手。

住院以来,这个从没哭过的懂事小男孩,看到在自己面前破防了的爸爸妈妈,那一刻,他的眼角滑出一滴滴泪水。

为了牵一牵爸爸妈妈的手,或许,6岁的他已经使出了浑身力气。

看到这一幕,网友在弹幕里都在为涛涛加油,也在为这一家人祈祷。

奇迹出现了吗?

很遗憾,医院不是乌托邦,更像是修罗场。

当暖男医生王晓东哽咽到难以言语;

当年轻的妈妈蹲在PICU门口啜泣;

当《鲁冰花》的BGM响起——

“夜夜想起妈妈的话,闪闪的泪光……”

结局不言而喻。

苦难落在这个6岁的孩子身上,他终究无力招架。

B站上有网友看到这一集,在弹幕上打出了一句话:

“我还以为在纪录片中,不会看到这一步”

…………

然而,这就是纪录片里最原汁原味的人间百态。

没有毒鸡汤,没有歌功伟德的颂赞。

它让我们看到:

人生的无常,医学的有限,医者的平凡。

而这,也是每个医生的必备修炼课程——

要学会接受失败,要学会面对死亡。

《我的白大褂2·王牌科室》里,不止一次呈现过这样的真实。

作为刚刚加入北京大学深圳医院手外科团队的萌新,温晶晶也经历过这种无力感。有一次,他们科接诊了一个16岁的离断指男孩,因为血管损伤太重,最终手指还是没接回去。

面对这样的结果,温晶晶难掩失落——

“还是比较遗憾”。

片子播出后也有人质疑——

有剧本吗?

是不是演出来的?

…………

片子中,出现了不少突破我们刻板印象中的“完美”认知——

当3岁娃全身被开水烫伤,躺在病床上大声哭喊,妈妈的第一反应是“很愧疚不敢看”,把女儿放在病床上,然后下意识后退几步,“躲”在病房门口。

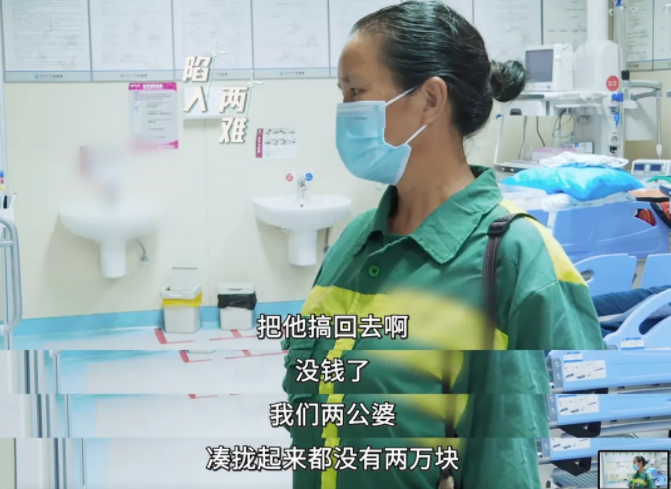

当酗酒大叔因胆管炎被送到急诊,生命垂危时,听到超出家庭承担能力范围内的手术费用时,大妈第一反应是:回家,不治了。

他们的反应完美吗?或许不。

但那是苦难猝不及防打下来的时候,来不及加以修饰的人性。

03

总有人不认命

总有人不认输

镜头下,命运的滚轮无情碾过。

但总有人,不认命。

33岁的韦克凡,在深圳大学总医院脊柱骨病科,签下了手术同意书。

彼时,他的身体向前呈将近110度。

韦克凡是一个合并有脊髓疝的强直性脊柱炎患者。

这样的病例,14亿人里面不到10例。

自从十几岁被确诊以来,他的人生“错位”了整整将近20年。

本是同济大学的学霸,本该是意气风发的少年,毕业了10年,眼看着同学们立业成家,他却还在命运的漩涡里苦苦挣扎。

但33岁这一年,他遇见了深圳大学总医院脊柱骨病科主任陶惠人。

这次相遇,让他迎来了人生的关键转折点。

医生说:手术最大的风险是瘫痪。

听罢,韦克凡犹豫了。

但,弟弟的一番话犹如一剂强心针,打在了韦克凡的心上——

这一次,他没有沉默,他想要在命运面前抬起头。

他在手术同意书上,签下了自己的名字。

终于,在被敲断2截椎骨、身体打入16枚钢钉之后,他获得了“重生”。

▲左:韦克凡手术后;右:韦克凡手术前

当然,想要“逆天改命”,光靠自己不认命?恐怕不够。

还得有不认输的“神队友”助攻——

韦克凡的主刀医生,陶惠人。可以说是脊柱骨病领域“天花板”级别的大咖,曾成功挑战脊柱外科的“珠穆朗玛峰”——帮助全国首例“折叠人”李华重新站起来。

▲左:李华手术前;右:李华手术后

在他的科室,有很多像李华和韦克凡这样的患者,低头弯腰走进来,抬头挺胸走出去。

在这个修罗场上的每个人,都不容易。但他们都不轻易认命、认输。

患者是,医生也是。

如果要问:苦难是否有尽头?没有答案,因为看不到。

但,苦难背后的真情,看得到。

当陶惠人站着做完了10个小时的手术,走到手术室门口第一时间跟焦急的患者家属交代手术结果,他倚在门边上,倦意难掩,但却依然笑容满面。

当手术室的门打开,等在门外的患者远远对着医生们,深深鞠了一躬。

没有煽情的言语,但是温暖和真情都藏在细节里。

只要未成定局,他们都在努力书写结局——

“我们想,不辜负病人,不辜负病人的这份信任。”

不一定每次都能力挽狂澜,但他们一直都会在路上。

-End-

「喜欢就点在看」

信息来源:深圳市卫健委宣传处、深圳卫视